|

|

|

昭和22年神奈川県葉山生まれ、早稲田大学文学部国文学科卒。広告代理店より新聞社広告局に出向。その後、広告会社に転進し、企画・マーケティング業務に従事。

現在は仕事の傍ら、貝工房「かいのどうぶつえん」園長を兼務。新しい園児制作と入園のため、あわただしい日々を送っている。

趣味は瓢箪栽培と、海釣り(愛艇は「あめんぼう」)。将来計画は自作ヨットによる世界放浪と、珊瑚礁での貝採取。同級生(団塊世代)への伝言は「遊びをせんとや生まれけむ」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【開園の辞】

葉山にうまれたのは自分の意志ではない。だが、大学時代の四年間をのぞき、半世紀以上この地に腰をすえてきた。あきない理由のひとつは、海である。

学生のころ、ボートをつくったものの、盛大に水がもれた。それにこり、社会人になって佐島の造船所で木造伝馬船をつくった。いつも心は海の上。そして、海中を自由に泳ぐ魚たちとの駆引にあけくれ、渚の貝など眼中になかった。

最近のこと。逗子海岸を散歩しサクラガイやらツノガイをたくさんひろった。持ちかえり、南方熊楠にならって菓子箱にならべると欲がでてくる。やがて収集だけでは満足できなくなってきた。最初は犬や猫、鳥をつくってみたが、みられたものではない。飽きっぽいのは天性で何度もやめようとおもった。継続できたのは、妻が関心を示したからである。 |

|

|

| |

| |

|

|

そのうち母にみせ、めずらしく父がおもしろがり妹弟や親戚ばかりか、近所の人までほしがってくれる。叔母や、いとこ、息子が貝をとどけてくれ、遠方の友から電子メールがとどく。おせじとわかっていても、ほめられると調子にのる悪い癖がでる。あげくに、人のひろわない貝や、みむきもされないフジツボ、さらには割れた貝まで食指をのばす始末。深みにはまってしまったのである。

たまにかえってくる娘が想像もしなかった熱帯魚やナマズをつくったのも刺激になった。文章や芝居と一緒で、読者や観客がいるとはげみになる。ヒョウタンがほしいとたずねてきたロシア人の母子が、貝をみてよろこんだ一幕もあった。 |

|

|

|

|

|

| |

|

|

だが、気分のいい追い風の日は短い。アイデアの種はすぐつきる。造形の才など皆無だから形ができない。せっかく集まってもらった貝たちに、どうしても生命が吹きこめない。

とうとう貝たちの泣声がきこえはじめた。それに、いい年をしてという後悔の苦渋が船底にたまりついにやめようと決心した。私のささやかな箱舟は座礁したのである。しかし、貝の箱を片づけたその夜、むかし読んだふたつの詩※を思いだしかろうじて沈没だけはまぬがれた。

そうだ、ホモ・サピエンス(人類)はホモ・ルーデンス(遊ぶ人)なんだ。時を忘れ、年も忘れ、しがらみも忘れて、おもいのままに遊ぼうじゃないか。

というわけで「かいのどうぶつえん」を開くことになりました。もし、気にいった仔がいましたら遠慮なくどうぞ。コウノトリか天使にたのんで送りとどけましょう。

園長敬白 |

|

|

|

|

| |

※ふたつの詩

遊びをせんとや生まれけむ

戯れせんとや生まれけん

遊ぶ子供の声きけば

我が身さえこそ動がるれ

『梁塵秘抄』 |

|

|

|

|

|

|

|

『天』 山之口 貘

草にねころんでゐると

眼下には天が深い

風

雲

太陽

有名なもの達のすんでゐる世界

天は青くて深いのだ

みおろしてゐると

体躯が落つこちそうになつてこわいのだ

僕は草木の根のように

土の中へもぐり込みたくなつてしまふのだ |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

【出産】

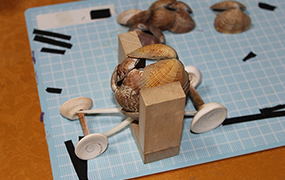

海岸で出会った貝たちとは「割らない」「穴をあけない」「着色しない」の“3ナイ”を約束して、動物に生まれかわってもらっている。ただ、これは「かいのどうぶつえん」の勝手なローカルルールで、人に強制するような根拠や理論の通った決め事ではない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 作品は非常に壊れやすいため扱いには厳重な注意が必要となる |

|

| |

|

|

|

|

|

| |

【出身】

貝たちは葉山産を第一資格とした。が、身近な場所で見つけて、ただでひろった貝がいいな!程度の思い入れである。本音は、相撲や野球と同様で、いい素質の貝、気に入った貝であれば出身地なんてどこでもOK。職場近くの隅田川産、取材先の博多湾産、東京湾や千葉産、東急ハンズ産、魚屋サンから、最近では百均店やネットオークションで、どん欲に物色している。しかし、よくしたもので倉庫を調べたら9割は葉山と逗子生まれだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 貝工房の玄関先に張り出している「掲示板」では新作の園児たちを週代わりで紹介 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

【合体】

まず瞬間接着剤で目指す動物のおおまかな姿形を整える。ニカワやグルーガンを使うこともある。決まったら、かならず幼子たちを呼んで動物名を言わせてみる。返事次第では、泣く泣く解体することもある。あれこれ調整して最終的なポーズが決まると、木工用ボンドで全身をくまなく仕上げる。それがポイントで、怠ると移動や輸送の際、手足がもげたり耳が割れたりして動物たちは泣きわめき、園長・副園長が、さめざめ嘆くことになる。そうそう冬場、温度が低いと細かい貝の接着がむずかしく、自分の髪には使ったことのないドライヤーであたためたりしている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ライオンの「たてがみ」を表現するにはどのパーツを活用するか。試行錯誤の連続

|

|

|

米粒ほどの小さな貝殻も、作品作りには大切なパーツとなる

|

|

|

|

|